東松山・比企地域でかつて養蚕が盛んだったことはご存知でしょうか。

国内でも指折りの生産量を誇り、松葉町にはその生糸生産・出荷を支える施設や企業も存在していました。

養蚕を軸としながら、東松山市と松葉町の歴史を振り返ります。

国内でも指折りの生産量を誇り、松葉町にはその生糸生産・出荷を支える施設や企業も存在していました。

養蚕を軸としながら、東松山市と松葉町の歴史を振り返ります。

江戸幕府の推奨事業として、養蚕業が盛んに。

東松山の地は古くから多くの街道が集まる要衝として栄え、鎌倉時代には城下町として、その後は陣屋町として発展してきました。江戸の頃は武蔵松山藩として、松山城に藩庁が置かれ、そこから現在の市の中心部にあたる地域は市制施行前まで松山町と呼ばれていました。

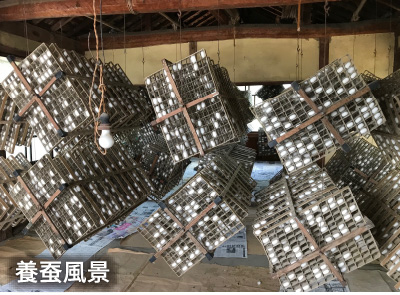

代表的な産業の一つは養蚕でした。江戸時代より農間余業として行われていた養蚕でしたが、江戸幕府が殖産事業として推奨する中、この地でも養蚕業を営む農家が増えていきました。明治時代には技術開発の進展もあり、良質の生糸を外国に大量に輸出するなど、養蚕業・生糸は外貨獲得産業として重視されるようになったのです。

代表的な産業の一つは養蚕でした。江戸時代より農間余業として行われていた養蚕でしたが、江戸幕府が殖産事業として推奨する中、この地でも養蚕業を営む農家が増えていきました。明治時代には技術開発の進展もあり、良質の生糸を外国に大量に輸出するなど、養蚕業・生糸は外貨獲得産業として重視されるようになったのです。

松葉町に、業界トップクラスの製糸会社が誕生。

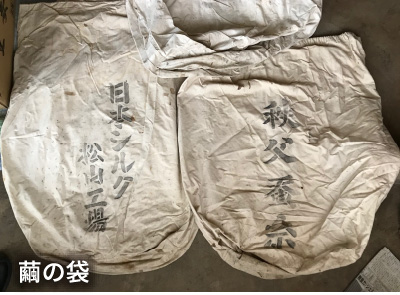

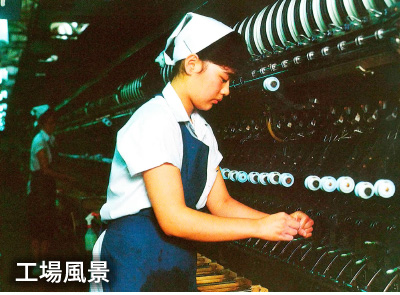

養蚕・生糸生産において困難だったのが、長期貯蔵を可能にする乾燥工程でした。そのため1924年頃に、県下に先駆けて松山町に乾繭場を、松山駅前に乾繭倉庫を竣工させるなど、当時では全国一の乾繭・出荷体制を築き上げました。そして1946年、農林省・埼玉県の要請から東松山市に誕生したのが製紙会社・日本シルク株式会社。1988年には業界トップの生糸生産量を誇った製糸会社でもありました。

高度成長を遂げる1964年、松葉町西部共栄会が発足。

かつての戦争は養蚕業にも打撃を与え、この地の養蚕業も一変しました。しかし終戦から9年を経て日本は高度成長の波に乗り始め、その同年の1954年には東松山市が誕生。活気とともに人口増加も見せる1964年には松葉町西部共栄会が発足しました。時代の変遷を経て、日本シルクの工場跡地は1998年に商業施設「シルピア」として生まれ変わり、地域の皆様の生活を支える拠点として重要な役割を果たしています。また、国を代表する養蚕業の地であったことを示す碑や、古くからの農家には養蚕農具・機械が残されています。

※一部の写真は東松山市提供

東松山市松葉町のあゆみ

- 1923(大正12)年

東上鉄道(現:東武東上線)武州松山駅(現:東松山駅)開設 - 1946(昭和21)年

日本シルク株式会社設立

- 1954(昭和29)年

1町4村の合併により東松山市誕生

- 1956(昭和31)年

鳩山村の一部が東松山市に編入 - 1964(昭和39)年

松葉町西部共栄会発足 - 1974(昭和49)年

市の木「松」・市の花「ぼたん」制定 - 1998(平成10)年

日本シルク工場跡地にシルピアがオープン - 2004(平成16)年 市制施行50周年

- 2008(平成20)年

東松山駅東口駅前広場オープン

- 2014(平成26)年

松葉町西部共栄会50周年 - 2019(令和元)年

市制施行65周年 - 2022(令和5)年

国の「がんばろう!商店街事業」に採択され、「再発見!地域の絆フェスティバル」開催(主催:松葉町西部共栄会・株式会社シルピア)